Four indigène pour la préparation du fer

Lire également “Les forgerons du Fouta-Diallon”

Administrateur des Colonies

Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'A.O.F.

no.15 (janv.-mars) 1932, pp.42-71

En France, il est admis couramment que l'industrie est inexistante en A.O.F. C'est là une erreur. Entendons-nous cependant. Il n'y a certes pas, en Afrique Occidentale, de riches industries ; le nouvel arrivant dans la colonie, curieux de documentation, n'y rencontrera ni de hautes cheminées d'usine, ni de puissants hauts fourneaux ; nulle part, en parcourant le pays, en traversant les villages, il n'aura la saisissante impression de la cité ouvrière européenne...

C'est que l'industrie africaine est silencieuse et discrète ; les artisans ne travaillent pas groupés dans de vastes ateliers spécialement aménagés autour de lourdes machines, mais au contraire le plus souvent isolés, dans de simples cases qui leur servent en même temps d'habitation et les instruments qu'ils emploient sont si modestes et si rudimentaires qu'ils n'attirent guère l'attention.

L'industrie existait en A.O.F. bien avant notre arrivée. Elle était exclusivement réservée à des castes spéciales, très fermées, qui faisaient partie de races bien définies. Les artisans qu'elle occupait étaient toujours d'origine serve, mais en raison même des services qu'ils rendaient, ils prirent progressivement une place importante dans la société et y firent figure d'hommes libres. La plupart de ces artisans vivaient auprès des chefs ; pour préciser leur situation, nous pouvons les rapprocher des « clients » de la Rome royale : comme eux, ils faisaient partie de la « gens » et étaient traités moins en serviteurs qu'en collaborateurs utiles.

Ces castes d'artisans se sont maintenues jusqu'à nous aussi fermées qu'à l'origine et aujourd'hui encore, en A.O.F., on naît forgeron comme on naît tisserand, comme on naît cordonnier. Le fils hérite des instruments de travail de son père dont il a patiemment écouté les sages conseils professionnels, fruits d'une atavique expérience. De même que les vieux « canuts » lyonnais, les « maabo », tisserands africains, transmettent à leurs fils le primitif et familial métier à tisser, en même temps que le mystérieux « gri-gri » devant assurer une nombreuse et riche clientèle et aussi éloigner l'esprit malin qui embrouille les fils et brise la trame.

A l'origine, toutes les industries étaient prospères; mais, au milieu d'une race essentiellement guerrière, obligée d'avoir sans cesse armes en main pour maintenir son occupation et vaincre les résistances qu'elle rencontrait, les industries de la guerre étaient entre toutes particulièrement florissantes. Les forgerons-armuriers étaient arrivés à un degré d'habileté remarquable et l'histoire de notre conquête en A.O.F. nous montre ces artisans, ingénieux et habiles, capables de fabriquer une batterie complète de fusil, poussant le souci de l'exactitude et de l'imitation jusqu'à reproduire sur les étuis des cartouches les numéros et les lettres de nos manufactures d'armes, qui constituaient à leurs yeux de précieux et indispensables talismans.

Il est malheureusement pénible de noter que ces divers artisans n'ont apporté de modification dans aucune des branches de l'industrie locale. L'indigène, essentiellement traditionaliste, n'a fait dans ce sens aucun effort de perfectionnement ; aussi l'immuabilité des méthodes et des instruments de production est-elle flagrante.

La largeur de la bande de coton, par exemple, a toujours été de 10 centimètres environ, alors que rien ne semble s'opposer à ce que le tisserand l'augmente et, par là même, fasse un travail plus utile en obtenant un rendement bien supérieur, presque dans le même temps et sans plus d'efforts. Même constatation pour les procédés de préparation du fer qui n'ont subi aucune amélioration : les renseignements que nous avons reçus des forgerons coïncident avec ceux que donnait déjà, en 1852, le lieutenant Hecquard, dans son Voyage sur la Côte et l'intérieur de l'Afrique Occidentale.

Un résumé rapide de l'évolution de l'industrie dans le Fouta nous permettra de suivre les étapes par lesquelles elle est passée et de noter qu'après avoir été très florissante, elle a subi une crise passagère presque mortelle et qu'enfin, à cette heure, elle reconquiert peu à peu son ancienne splendeur.

Avant notre arrivée en Guinée, l'indigène, riche ou pauvre, ne fait usage que des produits fabriqués par les artisans autochtones : les tisserands, les forgerons, les potiers, les teinturiers, etc. sont fort nombreux et les objets utilisés dans le pays sortent de leurs mains industrieuses.

Après notre installation sur la côte, quelques rares produits manufacturés, importés par les premiers traitants et transportés par les Dioulas apparaissent au Fouta et, véritables objets de luxe, sont achetés par les chefs riches.

Plus tard, notre occupation progressant dans le pays, les relations commerciales s'intensifient, bientôt chefs et notables aisés peuvent se procurer assez couramment certains articles importés. Encore trop peu nombreux, ces articles ne peuvent concurrencer l'industrie locale, qui continue à produire pour les besoins de la population libre, mais pauvre, et des serviteurs.

Les factoreries s'installent cependant, chaque jour plus nombreuses. La pacotille allemande apparaît et, rapidement, est déversée par tonnes sur les marchés du Fouta. Moins solide que les objets fabriqués dans le pays, elle est certainement meilleur marché et l'indigène s'en accommode facilement ne possédant pas cette éducation commerciale qui permet d'apprécier les qualités et les défauts d'un objet de transaction. Ces produits manufacturés sont d'ailleurs plus élégants, plus clinquants que les articles fabriqués par les artisans du pays. Les étoffes solides mais grossières du tisserand sont bientôt abandonnées, les indigènes s'empressent vers le comptoir riche en pagnes soyeux et brillamment colorés et les coquettes du Fouta, dédaignant les lourds anneaux de fer du forgeron, ornent plus volontiers leurs bras et leurs chevilles de bracelets d'aluminium.

C'est l'époque où la pièce de percale supérieure est couramment payée 9 francs, où les assiettes émaillées venues directement de Hambourg sont côtées 0 fr. 65, où les « dabas », les « coupe-coupe » de fabrication anglaise n'ont qu'une faible valeur marchande (coupe-coupe, 0 fr. 30). L'indigène fréquente alors avec assiduité la boutique du traitant et les industries locales semblent définitivement délaissées.

On comprend sans peine les considérations qui ont déterminé l'abandon progressif de ces industries locales qui cependant ne manquaient pas d'intérêt et méritaient mieux que le dédain des indigènes. Les objets fabriqués par les artisans du pays sont moins finis, c'est entendu, mais sont incomparablement plus solides que les articles d'importation. Les ouvriers autochtones ont acquis un réel degré d'habileté et lorsqu'on a pu mesurer le petit nombre d'instruments utilisés, leur grossièreté, l'installation rudimentaire des ateliers, on est obligé de reconnaître, sans réserves, l'ingéniosité que ces artisans ont su déployer. Tous, qu'ils soient vanniers ou forgerons, potiers ou teinturiers, bijoutiers ou cordonniers, font preuve d'un talent, le mot n'est pas trop fort, modeste il est vrai, mais indiscutable.

Les diverses expositions coloniales ont d'ailleurs amplement affirmé ces talents et permis d'apprécier ces productions toujours empreintes d'un cachet indéniable de finesse et surtout d'originalité.

Quand la guerre mondiale 1914-1918 éclate, les industries locales du Fouta semblent à jamais abandonnées et ruinées. Mais, bientôt, les difficultés de navigation créées par la lutte sous-marine, l'absence de moyens de communication, ralentissent puis interdisent presque l'arrivée dans nos colonies de produits manufacturés européens. La pacotille allemande, bloquée, ne peut quitter ses ports, les objets d'importation se raréfient pendant que le prix des faibles stocks en boutique subit une hausse chaque jour croissante.

Puis, c'est l'armistice, la paix. Sous l'effet de la croyance où l'on est que la guerre finie, l'abondance va instantanément revenir et que tous les prix vont diminuer, une baisse très sensible se produit, mais elle ne dure pas.

La crise du change arrive et détermine un malaise croissant, si bien qu'aujourd'hui tous les produits d'importation atteignent des prix tels qu'il devient presque impossible de les acheter.

Pour fixer les idées, notons que le tissu de cretonne, payée 9 francs avant la guerre, se vend rapidement 65 francs ; le prix de la pièce de percale passe de 17 francs à 150 francs; la pièce de coton américain, vendue 10 francs, est cotée 100 francs ; les « coupe-coupe », vendus 0 fr. 30 sont payés maintenant 5 francs. L'indigène, même le plus riche, se voit désormais interdit l'achat des objets d'importation et il en est tout naturellement amené à se rapprocher des artisans du pays qui, sollicités à nouveau, se remettent progressivement à l'ouvrage.

Dès lors, les cordonniers, les forgerons, les potiers les tisserands, les teinturiers, reprennent, joyeux, leurs métiers ; les indigènes chaussent à nouveau les solides « samaras » ; les forgerons fabriquent maintenant et dabas » et « coupe-coupe ) ; les longues bandes de « leppi », les « canaris » et plats en argile apparaissent aujourd'hui sur les marchés et y sont fort prisés.

Nous nous sommes attachés, au cours de cette études, grouper tous les renseignements susceptibles de nous éclairer sur les artisans du Fouta, leurs moeurs, leurs métiers, les méthodes dont ils s'inspirent et les matières premières qu'ils utilisent. Ces notes n'ont d'autre valeur que celle d'avoir été puisées aux sources mêmes et écrites avec les seuls renseignements fournis par les divers représentants de ces industries locales: à défaut d'autre mérite, elles ont celui de l'exactitude. En les écrivant, nous n'avons eu qu'un désir : apporter notre modeste contribution à la série d'études et de recherches entreprises pour faire connaître et apprécier en France nos possessions d'Afrique Occidentale, que la récente Exposition de Vincennes a su mettre si magnifiquement en lumière, en même temps qu'elle exposait dans la splendide vision des mondes un moment rassemblés « dans une gracieuse et éblouissante fantaisie de contours et de couleurs », le remarquable effort français ignoré jusqu'ici de certains et méconnu de beaucoup d'autres.

Le travail du fer est exclusivement réservé, au Fouta, à la caste des forgerons (waylubhe ; sing. bayillo).

Les forgerons sont presque tous d'anciens captifs venus du Bouré (Siguiri). Ils sont à la fois armuriers, forgerons, taillandiers ; en général, doués de beaucoup d'adresse, ils possèdent surtout un remarquable talent d'imitation. La plupart d'entre eux, lorsqu'ils ont un modèle sous les yeux, peuvent fabriquer les serrures les plus compliquées.

Comme dans toute l'A.O.F., au Fouta, la caste des forgerons est l'objet d'une mésestime tenace et elle semble être redoutée peut être plus encore que méprisée. D'où vient cette répulsion ? La légende raconte que, Mahomet poursuivi un jour par un groupe d'ennemis,

se cacha pour leur échapper dans une case auprès de laquelle était assis un forgeron. Les ennemis, arrivant peu après, demandèrent à l'artisan des renseignements sur le fugitif. Le bayillo se leva et montra la case où se cachait Mahomet. Mais Allah rendit le Prophète invisible aux ennemis qui s'éloignèrent. Alors Mahomet, courroucé, sortit de la case et jeta l'anathème sur l'indiscret forgeron ainsi que sur toute sa race.

Frappés de mésestime publique, les forgerons sont tenus en continuelle suspicion. Les indigènes, les Foulbé surtout, les considèrent comme un peu sorciers. Et, en fait, dans tous les actes de leur vie, ils apparaissent comme les prêtres d'une religion inconnue affiliés à de mystérieuses sectes, détenteurs de pouvoirs surnaturels.

C'est chez eux que se réunissent les plaideurs qui doivent prêter le fameux serment dit « serment de l'enclume ». Les parties se rendent chez le forgeron qui adresse à ses ancêtres une invocation solennelle dans laquelle il demande la mort dans les tourments les plus atroces et dans un délai très bref, de celui des plaideurs qui prêtera un faux serment. Chacune des parties, après avoir placé une noix de kola rouge, une galette de riz sur l'enclume, appuie sa main droite et fait à haute voix sa déclaration : noix de kola et galette sont ensuite partagées entre les deux plaideurs et le forgeron et sont mangées, la main droite de chacun reposant toujours sur l'enclume.

Si l'un des adversaires refuse de parler, il est déclaré coupable sans examen plus approfondi du différend.

Le mystère qui entoure les forgerons se retrouve encore dans les cérémonies magiques et secrètes et la célébration des rites qui accompagnent la recherche des latérites riches en fer.

Pendant la saison sèche, à l'époque de la pleine lune, chaque famille de la caste des forgerons s'isole dans la brousse. Chaque individu de la famille prospecte dans un périmètre choisi et lorsqu'un gisement a été trouvé et reconnu riche commencent les mystérieuses cérémonies rituelles.

Le matin, dès le soleil levé, la famille se rassemble dans un boqueteau; le bayillo le plus âgé remplissant l'office du prêtre, porteur d'un coq blanc, de sept noix de kola blanches, de sept galettes de riz rondes, s'assied au pied du plus grand arbre du boqueteau. Dès ce moment, afin de ne pas irriter le génie du lieu à qui le sacrifice va être offert, aucun des assistants ne doit parler. Le vieillard tranche la tête du coq, le coq tombe, et, ainsi que l'exige le rite, il est soigneusement maintenu jusqu'à sa mort dans la position exacte où il est tombé: il est ensuite plumé et partagé dans le sens de la longueur, sans que le côté adhérent à la terre la quitte un instant.

Les sept kolas blancs et les sept pains de riz sont ensuite jetés à côté du cadavre de l'animal sacrifié. Le vieillard les partage en prenant soin de laisser sur le sol les moitiés qui y reposent.

Les moitiés du coq, des kolas et des pains de riz portées en procession, au milieu du plus grand silence, sur le gisement reconnu comme le plus riche, en offrande aux génies qui habitent d'ordinaire le lieu où le gisement doit être exploité.

Pendant toute la nuit qui suit ce sacrifice, les forgerons se livrent au clair de la lune, dans une clairière, à des festins suivis de danses. Pour la circonstance, ils sont revêtus d'un boubou et d'une jupe descendant jusqu'aux genoux, tissés en fibres végétales de palmier de raphia ; ils ont la tête coiffée d'un casque fait de feuilles et les chevilles entourées de bracelets où sont accrochés des grelots. Dans leurs mains ils tiennent des morceaux de fer ronds bordés d'annelets qu'ils agitent pour donner une cadence à leurs figures chorégraphiques, tout en se livrant à de frénétiques contorsions.

Le travail d'exploitation des cailloux latéritiques commence dès le soleil levant.

Toutes ces cérémonies rituelles et magico-religieuses qui accompagnent la prospection des gisements riches en fer, le fait même de transformer en « métal » de vils cailloux, tout semble rendre ces forgerons mystérieux et partant redoutables.

Par ailleurs, le Foulah, persuadé qu'il est le vrai croyant, en sectateur zélé et quelque peu fanatique, en arrive à un sectarisme et un exclusivisme outranciers qui lui font prendre en haine tout individu qui paraît détenir quelque autorité spirituelle.

A cette crainte, à cette haine, viennent s'ajouter par dessus tout ce mépris et cette aversion des races libres, habituées à considérer le travail manuel comme oeuvre servile, qui met l'artisan au même rang que le captif.

Ce mépris, attaché au corps des forgerons, ce mépris, que ne lui ménagent pas les artisans des autres professions pourtant frappés, eux aussi, de mésestime, a lentement amené la caste des bayillo à pratiquer une rigoureuse endogamie, qui l'a progressivement transformée en caste très fermée.

Comme leurs maris, les femmes des forgerons subissent le même mépris. Ce sont elles qui pratiquent l'excision chez les jeunes filles des anciens captifs et qui remplissent l'office de matrones ; elles assistent en outre leurs maris dans l'accomplissement de ces rites mystérieux, effroi de tous les indigènes.

Le fer existe au Fouta dans les latérites qui constituent les grands plateaux appelés boowe (au singulier boowal). Ces latérites sont exploitées en surface ou en carrières ouvertes peu profondes mais, généralement, le forgeron se contente des cailloux latéritiques qu'il trouve à même les « bowés »

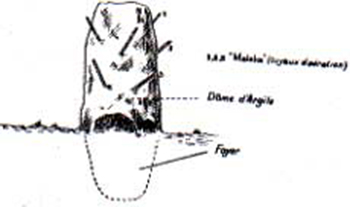

Le fer se prépare dans un haut fourneau primitif et fort simple, selon une méthode rappelant la méthode catalane. Le forgeron creuse un trou de 1 m. 50 de diamètre et 1 m. 25 de profondeur. Ce trou est surmonté d'un dôme d'argile de 2 m. 50 de hauteur, percé, au sommet, d'une large cheminée. Ce dôme est traversé par 19 tuyaux d'aération en bambou, terminés intérieurement par un embout d'argile cuite, et appelés malakas » ; ces « malakas » plongent en biais dans le dôme duquel ils émergent d'environ 35 centimètres.

Le forgeron jette dans le four du charbon de bois enflammé et lorsque le foyer est suffisant, il comble le four alternativement de minerai de fer concassé et de charbon de bois. Cette opération dure trois jours sans trêve ; quand la fusion est terminée, on active le refoidissemement du four en jetant de l'eau sur la masse en fusion.

Pendant cette opération le fer a coulé dans un deuxième trou en contre-bas communiquant avec le foyer par une pente douce. Les forgerons le débarrassent sommairement de ses impuretés : charbon, gangue, terre, etc. ; mais pour donner au fer ainsi obtenu le maximum de pureté, il est indispensable de le refondre dans un foyer alimenté de charbon de bois, sur lequel déverse sans arrêt l'oxygène nécessaire à la combustion.

Tous les forgerons savent travailler le fer, mais tous ne font pas le même travail : il y a des spécialistes dont quelques-uns fort habiles.

A Daralabé (Labé) un forgeron fabrique uniquement des mors, des étriers, des anneaux.

A Saradiouna et à Labé-Dheppere (Labé), les forgerons semblent s'être spécialisés de tout temps dans l'armurerie.

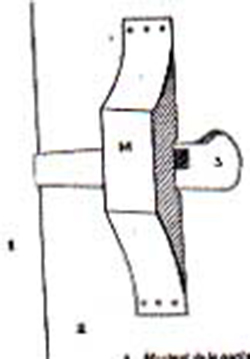

Le « bayillo » fixe solidement sur la porte une pièce bois évidée pour permettre le libre jeu d'un pène creux en bois. Ce pène porte à la partie supérieure quelques trous irrégulièrement espacés les uns des autres ;

dans ces trous peuvent s'encastrer de leur propre poids des chevilles de fer que le forgeron a glissées dans la pièce de bois fixée à la porte. La serrure est fermée quand les chevilles sont tombées dans les trous correspondants du pène, au préalable poussé à fond (ce pène poussé fait office de verrou, grâce à son extrémité glissée dans un évidement pratiqué dans le montant de la porte).

La clef qui autorise l'ouverture de cette serrure, c'est-à-dire qui permet de faire remonter les chevilles qui bloquent le pène, consiste en une mince pièce de fer longue de 25 centimètres environ et coudée, portant sur une de ses faces autant de chevilles fixes que la serrure contient de chevilles mobiles et disposées de la même façon.

Fig. 1 Serrure (paakalawal) |

Fig. 2. Clef de serrure indigène (saabi) |

Lorsqu'on veut ouvrir la serrure, on introduit cette clef dans le pène, qui peut dès lors être facilement retiré aussitôt que les chevilles de la clef ont soulevé les chevilles mobiles correspondantes, qui s'étaient encastrées dans le pène.

Cette serrure permet d'ouvrir ou de fermer la porte de l'extérieur de la case mais ne sert pas pour la fermeture et l'ouverture de la porte de l'intérieur.

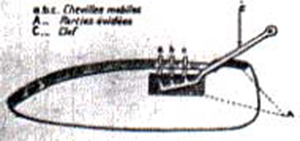

Figure 3. jpg montrant le travail d'ouverture du déverrouillage (Les chevilles mobiles a. b, c, sont encastrées dans la partie mobile M voir fig. 1 — et sont invisibles). |

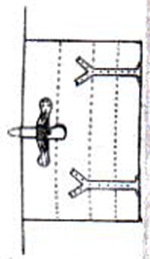

Fig. 4.Porte et serrue, indigènes |

Le forgeron se sert des outils suivants : quelques marteaux, des tenailles, une grossière enclume, quelques limes de sa fabrication et des poinçons.

Le soufflet est formé de deux outres en peau de mouton que l'on gonfle et dégonfle par un mouvement alternatif d'extension et de pression, et de deux tuyaux en fer terminés solidairement par un embout de terre cuite.

Les « baïllos » travaillent toujours assis et trois ensemble autour de leur foyer rudimentaire : l'un d'eux fait marcher le soufflet pendant que les deux autres forgent.

Les bijoutiers sont des forgerons spécialisés. Ils travaillent l'or blanc du Bambougou (Satadougou) ou l'or jaune du Bouré (Siguiri) et, à l'époque où il était facile de s'en procurer, ils fondaient aussi les pièces d'or. Ils travaillent avec la même ingéniosité l'argent et les autres métaux.

Ils fabriquent eux-mêmes les divers moules qui leur sont nécessaires. Ils enferment dans de minuscules enveloppes d'argile les modèles en cire des bijoux qu'ils ont à confectionner ; l'argile, exposée au feu, se durcit taudis que la cire s'écoule par un trou ménagé à cet effet. Il ne reste plus au bijoutier qu'à remplir d'or oit d'argent fondu ce moule, qu'il brise après complet refroidissement.

L'art du bijoutier au Fouta, comme d'ailleurs dans toute l'A.O.F., réside dans la confection des bijoux à filigranes. Pour obtenir les filigranes, les bijoutiers versent de l'or fondu sur une planchette de bois très dur où sont creusées de minces rainures. Après refroidissement, le bijoutier bat au marteau ces tiges d'or et les façonne avec de petites pinces. Ces filigranes entrent directement dans la confection des divers bijoux (papillons, scarabées, etc.) ou sont soudés en relief sur des plaques d'or déjà travaillées. Les bijoutiers excellent encore dans la confection soit des lourdes chaînes d'argent, qui enserrent les chevilles des femmes indigènes, soit des légers anneaux d'or qui ornent les oreilles des riches épouses foulbés, soit enfin des bandeaux d'argent articulés qui parent le front des femmes nobles.

Le bijoutier se sert seulement d'une petite enclume, de quelques limes, de pinces, d'un marteau et de creusets, en terre pour fondre les métaux. Et, grâce à ses outils très simples et bien primitifs, sortent de ses mains habiles : bagues curieusement ouvragées, médaillons finement ciselés, bijoux aux filigranes tourmentés dont se parent très fières les femmes riches du Fouta et que ne dédaignent pas les amateurs européens.

L'industrie de l'étoffe, qui occupe au Fouta tour à tour fileuses, tisserands et tailleurs, utilise exclusivement le coton comme matière première.

Le coton cultivé dans les terrains riches et peu humides, surtout aux alentours des cases et, mieux, sur l'emplacement des villages abandonnés, est récolté par les enfants et les femmes.

Ce sont ces dernières qui se livrent à l'opération de l'égrenage par un procédé des plus rudimentaires et très long. Après avoir secoué les gousses, de manière à les débarrasser des premières graines, elles les compressent sur une pierre plate à l'aide d'une petite baguette cylindrique en fer, puis les cardent avec deux karda, sorte de brosses rectangulaires d'importation européenne, maniées à la main. Avant l'apparition de ces ??? ils réparent les armes, fondent les balles, forgent les pointes de flèches.

Mais d'une façon générale, les forgerons s'occupent de la confection d'outils agricoles (houes, haches, coupe-coupe, couteaux) et savent même réparer les charrues et les herses que les méthodes modernes d'agriculture ont introduites au Fouta ; enfin ils excellent dans la fabrication des serrures et des clefs et cette partie de leur travail mérite une mention spéciale.

Encore aujourd'hui, comme avant notre occupation, avec les

cardes manufacturées sur les marchés du Fouta, les fileuses utilisaient, pour carder leur coton, une boule épineuse, fleur desséchée du « lanyal », arbuste commun au Fouta.

La fileuse enroule autour d'une baguette, qui lui sert de quenouille, un peu de ce coton cardé et en fixe quelques brins à la partie supérieure de son fuseau. Ce fuseau se compose d'une baguette de bois mince, longue de vingt centimètres, rappelant par sa forme une forte aiguille à tricoter. A l'extrémité opposée à celle à laquelle on fixe le coton se trouve une boule en terre cuite de la grosseur des billes d'agathe de nos enfants, destinée à servir de contre-poids.

Afin de réaliser la torsion des fils, la fileuse imprime au fuseau un rapide mouvement de rotation. Pour rendre cette rotation régulière, la fileuse fait reposer la pointe du fuseau sur un morceau de poterie en terre cuite ou sur un galet poli et, pour la faciliter, elle imprègne de cendre animale le pouce et l'index, qui doivent mettre le fuseau en mouvement. Dès qu'ils ont convenablement tordu, le fil est enroulé sur le fuseau et, dès que ce fuseau est suffisamment chargé, la fileuse le dévide sur une baguette de bois, qui fait office de bobine.

Fuseau |

On trouve des tisserands dans beaucoup de villages. Ce sont presque tous d'anciens captifs toucouleurs 1. On leur donne le nom générique de maabo. Ils forment une caste spéciale et leur métier est héréditaire. Le tisserand fait usage d'un métier à tisser relativement compliqué.

L'artisan tend d'abord les fils des bobines préparées par la fileuse et en fait de longs écheveaux. Il fait ensuite passer ces fils entre les lamelles de deux cadres de bois et forme ainsi une chaîne de largeur variable

(10 à 15 cent. environ). Ces deux cadres de bois, fixés à une même tige formant potence, sont munis chacun à leur partie inférieure d'une corde solide portant à son extrémité un mince bâtonnet de trois ou quatre centimètres de long.

Le tisserand passe ces bâtonnets entre ses doigts de pied et s'en sert comme de pédales.

Assis en face des cadres, l'artisan actionne les pédales, dont les mouvements alternatifs font jouer la potence et autorisent le croisement des fils de la chaîne.

Le croisement des fils de trame est obtenu simultanément, en faisant passer d'une main dans l'autre des navettes affectant la forme d'une pirogue, chargées de fil. Certaines de ces navettes pirogues portent des fils de différentes couleurs, selon que l'exigent les dessins que le tisserand veut obtenir.

Les fils de la chaîne sont tendus à l'aide d'un fort morceau de bois placé en aval des cadres et reposant lui-même sur une plaque de bois pouvant glisser facilement sur le sol, à mesure que la longueur de la toile augmente et que, par contre, la longueur des fils de la chaîne diminue.

Le tisserand enroule la toile confectionnée sur un treuil placé devant lui.

Ces artisans tissent quelquefois à la journée mais le plus souvent à forfait. La plupart du temps ils travaillent pour leur compte, achetant le coton filé par les femmes et revendant les bandes d'étoffe qu'ils ont tissées.

Les bandes de coton ou leppi, très solides, ont généralement 10 centimètres de largeur. Un bon ouvrier peut en tisser de 40 à 50 mètres par jour.

Le métier de, tailleur n'est pas exclusif à une race. Quelques tailleurs possèdent une machine à coudre à main, mais en général, au Fouta, les artisans n'ont pas de machines.

Ils utilisent les bandes de coton « leppi » tissées par les « mabos ». La mesure ordinaire, usitée pour la vente de ces bandes de leppi, est la coudée, mesure variable suivant les régions. Dans le Labé, la coudée équivaut à 50 centimètres environ, soit la distance qui sépare l'extrémité du doigt majeure allongé de la pointe du coude ; partant, la coudée varie avec chaque individu.

Le leppi se vend soit par coudée, soit par patarawal, qui vaut 4 coudées, soit enfin par waalaare (pluriel baalaadye), qui vaut 8 coudées. Il faut 6 baalaadye pour faire un pagne et 17 baalaadye pour confectionner un grand boubou d'homme.

Les 3 baalaadye de lépi son couramment vendus 5 francs : un pagne en étoffe indigène vaut donc 10 fr. et un ample boubou 27

Les tailleurs confectionnent des « boubous », des pagnes, des pantalons, des bonnets.

Ils sont surtout très habiles dans la confection des boubous qu'ils agrémentent de broderies au point de piqûre à l'aide de soies beiges, marrons, bleues, noires et même blanches. Les broderies n'ornent le plus souvent que la poche et ses alentours, mais il n'est cependant pas rare de voir des boubous entièrement brodés ; réservés aux chefs ou aux notables riches, ces boubous atteignent les prix de 250 ou 300 francs.

Les teinturiers du cercle de Labé sont presque tous des Dialonkés ou des Sarakholés. Ils pratiquent généralement une seule teinture : la teinture à l'indigo .

Dans le Labé les indigènes ne cultivent pas l'indigo. Cette plante (ngara en foulah — lonchocarpus cyanescens) se développe à l'état sauvage sur les bords des marigots. La récolte se fait en novembre et décembre avant la floraison. La plante est coupée au ras du sol et, comme sa croissance est extrêmement rapide, on peut renouveler la coupe deux et même trois fois par an.

Les jeunes feuilles enlevées des tiges sont pilées dans un mortier, agglomérées en boules et séchées. Sous cette forme l'indigo petit être conservé très longtemps; d'ailleurs on n'emploie pour la teinturerie que l'indigo qui date de plus de six mois.

Lorsque l'artisan vent préparer sa teinture, il émiette quelques boules dans une bassine d'eau, où elles séjournent vingt-quatre heures. Pendant ce temps il prépare sa potasse : il remplit de cendres provenant de gousses de néré (Parkia-bicolor) ou de fromager, un canari percé en son fond de plusieurs trous ; il verse de l'eau sur cette cendre et la recueille dans un récipient ; il renouvelle l'opération jusqu'à ce que l'eau soit saturée de potasse.

Durant une période de cinq jours il mélange par trois fois sa potasse à son indigo, en ayant soin d'agiter vigoureusement le mélange, afin d'obtenir une mousse copieuse : la teinture est alors prête à servir.

L'étoffe y est plongée pendant quelques heures puis lavée à grande eau et séchée au soleil. On renouvelle plus ou moins souvent ce bain, suivant la nuance que l'on désire obtenir, du bleu très clair, baka daneedyo, au bleu plus foncé, « baka ɓaledyo », au bleu presque noir, bomosa.

La teinture jaune utilisée pour les cuirs s'obtient avec une décoction soit d'écorce (le « noumboundé » soit de « krékété, (anogeissus-leïocarpus), soit de feuilles de mil pilées, soit de feuilles de « doundouké » bouillies.

Le teinturier utilise encore, pour la coloration jaune, la racine du tourouban (cochlospernum tinctorium) importé du Soudan.

Pour le rouge, employé généralement pour colorer les cuirs, le teinturier a recours à une variété de millet (ouagna malinké — Andropogon) importé de la Haute-Guinée, où il pousse à l'état sauvage. Cette plante porte aux nœuds une pellicule de couleur très rouge qui, séchée, réduite en poudre et mélangée à l'eau, donne une teinture carmin très prononcée. Il emploie encore une décoction, pour cette même coloration rouge, de racines du diafarané (Lawsonia inermis). Le diafarané ou henné ou dyabe commun, est utilisé par les élégantes foulbés pour se teindre les ongles et la paume de la main.

La teinture noire est obtenue soit en mélangeant des scories avec du jus de citron, soit avec une décoction de feuilles de garkasaki (léphrosia-Vogelii).

Notons en terminant que la fabrication de la couleur verte est totalement inconnue des teinturiers du Foula. Cette couleur est quelquefois utilisée pour les cuirs, mais elle est obtenue en mélangeant avec de l'eau de l'encre « couleur verte », vendue dans les maisons de commerce. Les artisans se contentent de passer ce mélange avec un pinceau sur les cuirs qu'ils veulent colorer.

Le tanneur peut être appelé à travailler soit la peau d'un animal fraîchement tué, soit une peau déjà vieille et séchée. Suivant qu'il opère sur l'une ou sur l'autre de ces deux catégories de peaux, il leur fait subir, avant le tannage, l'une ou l'autre des deux opérations suivantes :

Si le tanneur opère sur une peau vieille, il la plonge d'abord dans l'eau pendant deux jours, la met au soleil, la frotte quand elle est sèche avec les racines pilées du » pouri » (discoréa-bulbifera), puis l'expose à l'air pendant une heure environ. Cette peau est ensuite baignée pendant quatre jours dans un mélange d'eau et de cendres et soigneusement détergée : poils, débris de graisse, de viande, de nerfs, etc., sont très facilement enlevés avec un racloir.

Lorsque la peau provient d'un animal fraîchement tué, le tanneur la frotte, côté poils, avec des cendres, puis l'enveloppe dans des feuilles de papayers. Le lendemain, grâce à l'action de la papaïne contenue dans ces feuilles, les poils peuvent être enlevés sans effort.

Une fois soigneusement nettoyées les peaux subissent les diverses opérations suivantes: le tanneur prend des gousses résineuses de gaoudé (acacia

verec) débarrassées au préalable de leurs graines, il pile ces gousses et les met dans une calebasse remplie d'eau : il y malaxe le cuir pendant deux jours. S'il s'agit d'une peau fine (chèvre ou mouton) le cuir est tanné après cette première manutention.

Si le tanneur opère sur une peau plus épaisse (bœuf ou buffle) il continue par l'opération dite du baasi. Il prépare dans une vaste bassine en forme de pirogue un bain avec de l'écorce pulvérisée du téli (Erythrophloeum guineense) ; il y plonge le cuir, qu'il malaxe sans trêve. Au bout de deux jours la peau année est enlevée du bain de téli et exposée au soleil.

Après ces diverses opérations, les différents cuirs tannés sont durs ; pour les assouplir le tanneur les frotte longuement avec une pâte faite d'un mélange de solution potassique et de graines huileuses, de pourghère ou d'arachides pilées. Les cuirs sont ensuite très légèrement exposés au soleil.

Enfin si le tanneur veut opérer sur une peau à laquelle il désire conserver le poil, il lui fait subir directement l'opération dite du « basi ». Ainsi travaillé, le cuir conserve indéfiniment ses poils avec toute leur fraîcheur.

Le monopole du travail du cuir est détenu au Fouta, comme d'ailleurs dans toute l'A.O.F., par la caste très fermée des garankes, qui appartiennent généralement à la race des Diakankés.

Le mot garanke vient vraisemblablement des mots malinké garia coudre, ou gara : fil, et ke : l'homme. Garanké voudrait donc signifier homme qui coud ou l'homme du fil. Cette version étymologique est d'ailleurs fournie par M. l'Administrateur des Colonies Ch. Monteil dans soit ouvrage sur les Khassonkhés.

Le garanke, si habile à confectionner bottes, sandales, selles, brides, têtières, poitrails, tapis de selle, sacs, coussins, porte-monnaie, amulettes, fourreaux de sabre et de poignards, boîtes diverses, ceinturons, couvertures de Coran, etc., n'a pourtant à sa disposition que de grossiers instruments de travail : quelques alènes primitives fabriquées par les forgerons du pays, les aiguilles, plusieurs couteaux effilés, des morceaux de bois dur poli affectant la forme d'une semelle, des nerfs de bœufs, séchés, grattés et tordus.

Les semelles des sandales sont faites avec du cuir de bœuf ; les travaux plus légers et plus fins sont uniquement faits avec les cuirs de chèvre ou de mouton et le cuir des singes est spécialement réservé à la confection des innombrables amulettes dont tous les indigènes sont porteurs.

Pour résister à toutes les superstitions et aux terreurs qui en sont les conséquences, l'indigène se couvre d'amulettes ou « gris-gris ». Ces « gris-gris » consistent en petits sachets de cuir de forme cubique ou triangulaire plus ou moins ornementés, fixés sur une lanière de cuir tressé, de façon à former un collier. Dans ces sachets sont enfermés soit des morceaux de papiers recouverts de versets du Coran et de signes cabalistiques, soit quelques poils ou un morceau de peau d'animal, soit encore une dent d'hyène, un clou rouillé, quelques graines ou échardes de bois de « téli », employé comme poison d'épreuve, etc. La confection de ces sachets n'est faite que sur les indications précises d'un marabout et en raison des mirifiques vertus qu'ils possèdent, ces talismans sont pour les garankes une source d'appréciables revenus.

Les méthodes de travail employées par les cordonniers sont assez curieuses et méritent une mention particulière.

Les reliefs sont réalisés à l'aide d'étoffes imbibées de cire que les « garanke » placent sous le cuir et qu'ils façonnent longuement à l'aide de morceaux de bois tendre arrondis. Les creux sont obtenus par le même procédé, grâce à des planchettes de bois léger où se trouvent déjà dessinés et gravés les modèles que l'on veut reproduire.

Pour assurer le collage des pièces, le cordonnier prépare avec du jus de citron et de la farine de maïs une pâte peu consistante, qu'il conserve dans une corne de boeuf.

L'artisan teint ses cuirs selon les procédés habituels utilisés au Fouta (Voir Les teinturiers).

Le talent du garanke consiste moins dans la confection que dans l'ornementation de ses travaux : il les enlumine, les teinte en rouge, jaune, noir, les agrémente de broderies multicolores, les orne de cabochons, de tresses de sparterie, de peintures, de croix, en fait des productions véritablement artistiques dignes de figurer en bonne place dans les collections de l'A.O.F. Imitateurs des Maures, qui ont eux-mêmes appris des Touaregs les secrets des travaux de cuir, les « garanke » s'inspirent souvent des dessins que l'on retrouve fréquemment chez les tribus du Haut-Sénégal ou de la Mauritanie : la croix touareg, notamment, est une des figures le plus en honneur sur les ouvrages des « garanke » du Fouta.

Au Fouta, les poteries sont, en général, fabriquées par les femmes. Néanmoins il existe dans la région des potiers de métier très habiles. On les appelle les « Dayabhe » ou « Daloyabhe». Tous anciens captifs, ils forment une caste spéciale assez fermée.

Le seul potier renommé du Labé réside à Saare-Diouma.

Le potier prend de l'argile blanche qu'il réduit en poudre et tamise. Il en fait une pâte et à la main, sans l'aide du tour, il fabrique canaris, pots et gargoulettes, qu'il orne de dessins grossiers et sans originalité. Cette confection se fait en plusieurs fois, l'artisan laissant sécher le morceau de poterie avant de le continuer.

Ces poteries sont séchées par exposition au soleil pendant huit jours, puis sont cuites en plein air et à grand feu de bois.

Le potier prépare enfin une décoction d'écorce de « néré » (Parkia bicolor) et en asperge les poteries avant refroidissement complet, ceci pour leur donner plus de dureté.

Dans les différentes poteries fabriquées dans le Labé, on trouve une curieuse forme de « canari » rappelant la « jarre », dont se servent encore les paysans de Provence pour conserver leur huile

Comme tous les autres artisans, les indigènes qui travaillent le bois appartiennent à une caste spéciale. Les Laobés (au singulier Labbo ) sont presque toujours d'anciens captifs au métier héréditaire.

Les « laobés » qui vivent en nomades, transportant de runde en runde, au gré de leur caprice, leurs outils primitifs et peu encombrants, utilisent seulement quelques couteaux courbés à larges lames, une hachette et une herminette. Ils fabriquent des mortiers à piler le riz, des pilons avec le bois de kimmé au grain dur et serré, des sièges, des calebasses, des écuelles, des spatules, des cuillers avec le bois tendre du fromager.

Ils confectionnent aussi avec assez d'habileté des sabots rappelant les cothurnes des comédiens antiques maintenus seulement au pied par deux lanières de cuir dont une passe entre l'orteil et le deuxième doigt.

Ces artisans ont quelques notions de pyrogravure ils savent orner leurs productions de dessins curieux à l'aide d'un poinçon rougi au feu.

Signalons encore que ces laobés confectionnent des taras (lits indigènes) et des chaises en ban (raphia-vinifera) : plusieurs salons européens ornés de ces meubles légers, mais peu solides il est vrai, offrent un réel cachet d'originalité.

Certains de ces artisans sont spécialisés dans l'arçonnerie. L'arçon est fait généralement d'une seule pièce en bois léger (fromager). On ne trouve dans le Fouta qu'un seul « laobé » assez habile pour confectionner cette pièce de sellerie qui vient généralement toute prête du pays Kassonké.

Enfin, sur le bord des rivières, ce sont les laobés qui creusent les troncs de kimmés et les façonnent avec leur seule herminette en forme de pirogue.

L'industrie de la fine vannerie, prospère au Fouta, est l'apanage des femmes.

Avec les feuilles vertes d'un palmier épineux daago, qui pousse au bord des marigots, ou celle du rônier (dubbhe — Borassus œihiopium) au préalable bouilli et séché, elles tressent paniers, chapeaux, léfas, aux dessins curieux et aux coloris originaux, grâce à des combinaisons de feuilles teintes en rouge, jaune, noir.

La coloration rouge ou jaune donnée à ces feuilles est obtenue avec les procédés usités par les teinturiers.

Pour teindre les feuilles en noir laque, les femmes les font bouillir avec celles du garkasaki (téphrosia Vogelii), puis les immergent pendant quelques jours dans la vase noire des marigots ; ainsi maculées, ces feuilles sont lavées à grande eau et séchées à l'ombre.

Aux hommes est réservée la préparation du raphia avec les folioles des jaunes feuilles du palmier raphia (raphia vinilera).

Ils confectionnent également des nattes (gate, sing. gatal) avec la côte ligneuse des feuilles du « ban ». Cette côte est découpée en lattes longues et minces qui sont patiemment et ingénieusement tressées puis rendues solidaires par des brins de raphia.

Enfin certains indigènes excellent dans la confection des cordes à l'aide des fibres de l'agave (Bahallo) qui doit subir auparavant un rouissage analogue à celui du chanvre. Les feuilles d'agave sont immergées dans un marigot pour hâter leur fermentation et lorsque celle-ci est suffisante, ces feuilles sont retirées de l'eau et battues sur un billot à coups de maillet. Les matières gommeuses et la pulpe sont ainsi expulsées et il ne reste entre les mains de l'indigène qu'un faisceau de fibres qu'il rince et fait sécher. Ces fibres sont cordées à la main et vendues sur le marché 0 fr. 05 le mètre.

Elles ont le grand avantage d'être imputrescibles et sont d'une solidité convenable.

Les indigènes du Fouta n'utilisent qu'exceptionnellement les savons d'importation vendus dans les boutiques. Ils emploient couramment un savon préparé dans le pays, avec des matières trouvées sur place.

La préparation du savon est exclusivement réservée aux femmes qui, d'une façon générale, connaissent toutes les différents procédés de saponification.

Les graines oléagineuses de toutes variétés sont abondantes dans le pays ; le savon est cependant toujours préparé avec les amandes du gobi, ou du malanga, ou avec les graines de pourghère (kiidi), soit enfin avec les arachides (tiga). Il existe un procédé de saponification différent pour chacun de ces produits.

La pourghère (kiidi en foulah, Jalropha-Curcas) est un arbuste très commun autour des villages; les indigènes l'utilisent, pour enclore leurs concessions. Il prend par boutures et pousse vigoureux avec les premières pluies de l'hivernage.

La pourghère donne de nombreux fruits affectant la forme d'une prune et contenant plusieurs graines de la grosseur d'un haricot (nyebbe).

Ces graines sont concassées, séchées et trempées pendant trois jours. Au bout de ce laps de temps on les fait bouillir avec de la potasse obtenue, suivant le procédé usité au Fouta (voir paragraphe teinturiers), avec des cendres provenant du tronc de bananiers amenés au préalable à décomposition presque totale. L'ébullition dure deux jours sans arrêt : on ajoute de la potasse pour compenser les pertes dues à l'évaporation. Lorsque les graines sont réduites en bouillie, la cuisson est activée jusqu'à évaporation complète.

La pâte ainsi obtenue est offerte aux acheteurs sous forme de grosses boules vendues 0 fr. 10 la pièce.

Le gobi (Carapa-Guineensi) est un arbuste très commun au Fouta. Il a son habitat ordinaire sur le bord des marigots. Il donne de nombreux fruits rappelant la cabosse du kolatier. Cette cabosse, couleur ocre, rugueuse, se compose ordinairement cinq follicules éclatant à maturité et libérant de 6 à 12 noix ou amandes de la grosseur des noix de kola, entourées d'une écorce peu épaisse mais dure et ligneuse. Ces fruits sont récoltés vers la fin juin.

Les indigènes l'emploient contre certaines affections cutanées ou, à l'intérieur, comme vermifuge ou purgation.

L'opérateur fait bouillir les fruits pendant deux ou trois heures, puis, pour les amener lentement à fermentation ; il les enfouit dans un trou profond mêlées à des cendres.

Au mois d'octobre, quand ces fruits ont été lavés par toutes les pluies de l'hivernage, l'opérateur les extrait du trou et les concasse. Ils renferment une amande que l'on fait sécher au soleil. Ces amandes pilées sont grillées dans une marmite : leur lente torréfaction donne de l'huile qui se dépose au fond du récipient où elle est recueillie.

On porte ensuite à ébullition une solution potassique et l'opération est poussée jusqu'à évaporation complète. On recueille ainsi une gangue qui, pulvérisée, est mélangée à l'huile de « gobi ». Le mélange est maintenu à ébullition jusqu'à réduction complète et consistance.

La préparation du savon est terminée ; l'opérateur pétrit des boules vendues 0 fr. 20 sur les marchés indigènes.

La même méthode préside à la saponification à base d'huile de « malanga » (lophira-alata). Il existe peu de malanga au Fouta [!], aussi les quantités de savon fabriqué avec ces fruits sont-elles peu importantes.

Les arachides sont décortiquées : les amandes, au préalable, trempées pendant deux jours, sont lentement portées à ébullition. Elles sont ensuite enveloppées dans des feuilles vertes et entassées pour hâter leur fermentation.

Lorsque celle-ci est suffisante, les amandes d'arachides sont exposées au soleil, séchées, et pulvérisées. Mélangées à une solution riche en potasse on les mène à ébullition rapide et on les malaxe vigoureusement pendant cette opération. L'ébullition est arrêtée après réduction complète.

La pâte ainsi obtenue est pétrie en boules de la grosseur d'une grosse prune et vendues 0 fr. 25 pièce.

De tous ces savons, le meilleur est le savon à base « gobi » ; c'est d'ailleurs celui que l'on trouve le plus couramment sur les marchés indigènes.

Le savon à base d'arachides est, lui aussi, fort apprécié des autochtones pour sa finesse, mais comme les arachides sont une des bases de l'alimentation, il n'en est distrait qu'une très légère quantité pour la fabrication du savon.

Ces divers savons, lorsqu'ils sont soigneusement préparés, ont de sérieuses propriétés de décrassage ; ils ne brûlent pas le linge et, n'était leur odeur nauséabonde (surtout le savon à base de pourghère), ils pourraient fort bien être consommés par les Européens.

Les huiles obtenues avec le gobi, l'arachide et la pourghère ont d'autres usages au Fouta ; l'huile de gobi, très amère, n'est pas comestible : les indigènes, les femmes surtout, s'en servent pour oindre leur corps leur chevelure. Cette huile est encore utilisée en frictions sur les membres malades des rhumatisants : cette médication donne, paraît-il, d'excellents résultats. Il semble que des essais pourraient être tentés avec succès dans l'exploitation des amandes de gobi ». Le gobi, très commun au Fouta, donne de très nombreux fruits. Avec les procédés primitifs des indigènes, 3 kilos d'huile sont couramment extraits de 25 kilos environ de graines de gobi : c'est là un rendement sérieux qui donne quelque intérêt à cette question.

Les travaux de B. Lecoq (sur une méthode d'essais des huiles utilisables en savonnerie) ont établi que l'amande de gobi donne aux solvants volatiles 60 % environ d'huile encore solide à +25°.

L'huile d'arachides entre dans l'alimentation courante européenne et indigène. Enfin, les graines de pourghère sont utilisées comme médicament par les indigènes : à dose de deux ou trois, elles sont purgatives ; l'huile de pourghère est encore employée comme huile à brûler.

Fruit du gobi |

Follicule ouverte et Amande de Gobi |

Note

1. L'appellation « Toucouleur), est nettement erronée et a été répandue par les premiers sous-officiers d'infanterie de marine mieux avertis de la technique des combats que du nom de leurs adversaires. (André Demaison — « Faidherbe ».